站内搜索 |

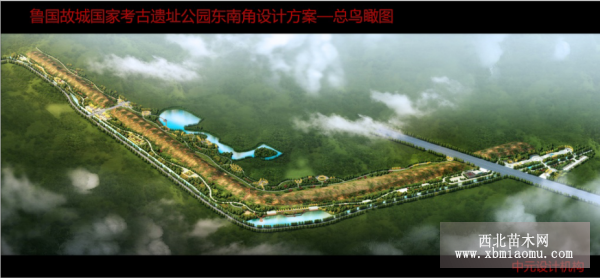

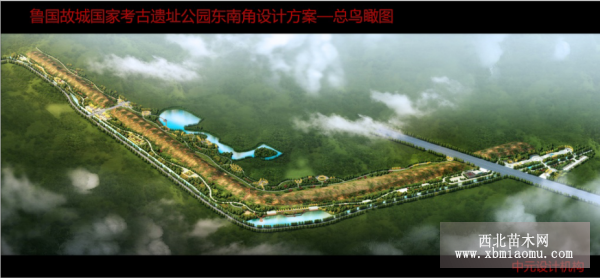

新闻中心 鲁国故城国家遗址公园设计项目

发布时间:2014-04-15 浏览次数:346 返回列表

鲁国故城东北角区域是鲁国故城考古遗址公园规划中“三环”的重要组成部分,也是遗址公园建设工程先期开展区域。作为鲁国故城城墙的重要组成部分,对于全面反映鲁国故城的整体轮廓及当时的夯筑技术水平来说,都是不可或缺的重要参照。城墙地上部分虽经一定程度破坏,但还有较为连贯的体量规模,并且已经遗失部分的城墙地下遗存和城壕遗迹仍有许多可资参考的信息,有助于全面了解鲁国故城的原始状况。东北角城墙遗址保护展示范围:起点起于东104 国道,向东经北东门、泉池碑亭转向南,经东北门至327国道,包括城墙遗址、城壕、步道、参道、北东门遗址、洙河泉池遗址、五泉庄汉墓(俗称霸王坟,盛传为项羽首之处,曲阜市级文物保护单位)和东北门遗址。东北角城墙保护展示范围中心轴线长为 2630 米,宽度平均约200 米,窄处172 米,宽处366 米,占地面积为550130平方米,水体面积为76960平方米。城墙由于自然损毁及人为的破坏因素,现存的城墙远比历史上原来的城墙窄和矮的多,但城墙的地下部分仍保存比较完好,城墙内侧相对破坏较轻, 经考古勘探,城墙:现存北城墙宽约30—40米,勘探发现实际宽约50—60米。东侧城墙现存很少,勘探发现实际宽约40—50米。城墙内侧分布有内壕沟,是这次勘探的新发现,推测是春秋战国时期建筑城墙取土时形成的,同时起到排水沟的作用,大多地段均有分布,一般距地表1.0—1.5米,深2—3.5米,宽约15—25米。外壕沟:壕沟的南缘位于城墙的北侧,距城墙的距离一般在5米左右,局部有壕沟与城墙叠压在一起的情况,即早期的壕沟被晚期的城墙占压;壕沟的北缘大致在今洙水河的北岸。壕沟总宽度在60—80米左右。按时代先后,可分为四期壕沟:一期壕沟宽约15—25米,壕沟南侧局部被晚期的城墙占压,北侧被二期壕沟打破。二期壕沟宽约40—50米 局部跨洙水河,壕沟内堆积2层。三期壕沟宽约9—15米。四期壕沟即今天的洙水河,宽约25米。依据地层叠压及打破关系、出土的陶片等包含物等综合分析,北城墙一期壕沟的始建年代应不晚于春秋时期,二期壕沟的始建年代应在战国时期,一、二期壕沟晚在汉代末年以前还正常疏浚与使用。汉末以后,一、二期壕沟逐渐荒废淤积,大约到宋元时期,只剩下一道浅浅的小水沟,这道小水沟就是三期壕沟。到明朝嘉靖年间,重新疏浚开凿了洙水河,使用至今,也就是第四期壕沟。

|